Содержание страницы

В современной энергетике передача электроэнергии на значительные расстояния немыслима без использования силовых трансформаторов. Эти статические электромагнитные устройства являются ключевыми узлами в системах генерации, передачи и распределения электроэнергии. Исторически, принцип электромагнитной индукции, открытый Майклом Фарадеем в 1831 году, лег в основу их работы. Однако практическое применение стало возможным благодаря работам Павла Яблочкова, а также усовершенствованиям, предложенным в 1880-х годах (модель «ZBD» венгерских инженеров Циперновского, Дери и Блати) и последующему развитию технологий Люсьеном Голаром, Джоном Гиббсом и Уильямом Стэнли. Основная функция силового трансформатора — преобразование переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при сохранении частоты, что позволяет кардинально снизить токовые нагрузки и, как следствие, омические потери (P = I2R) в линиях электропередач.

1. Конструктивные особенности и устройство силовых трансформаторов

Фундаментальный принцип трансформации лежит в основе всей современной электроэнергетики. Электроэнергия, производимая генераторами на электростанциях (АЭС, ГРЭС, ТЭЦ), имеет относительно низкое напряжение (например, 6-24 кВ). Для эффективной транспортировки на сотни или тысячи километров это напряжение необходимо повысить до сотен киловольт (110, 220, 500, 750 кВ). Эту задачу выполняют повышающие (step-up) трансформаторы. На принимающих подстанциях в узлах сети и перед распределением конечному потребителю происходит обратный процесс — напряжение понижается (step-down) до требуемых уровней (например, 110/10 кВ, а затем 10/0,4 кВ).

Для преобразования электроэнергии в промышленных масштабах применяются силовые трансформаторы и автотрансформаторы. Несмотря на схожесть задач, они имеют принципиальное конструктивное отличие: трансформаторы обеспечивают гальваническую развязку обмоток (связь только магнитная), тогда как в автотрансформаторах обмотки низшего и высшего напряжения имеют не только магнитную, но и прямую электрическую связь, что делает их более компактными и экономичными при небольших коэффициентах трансформации (обычно не более 3).

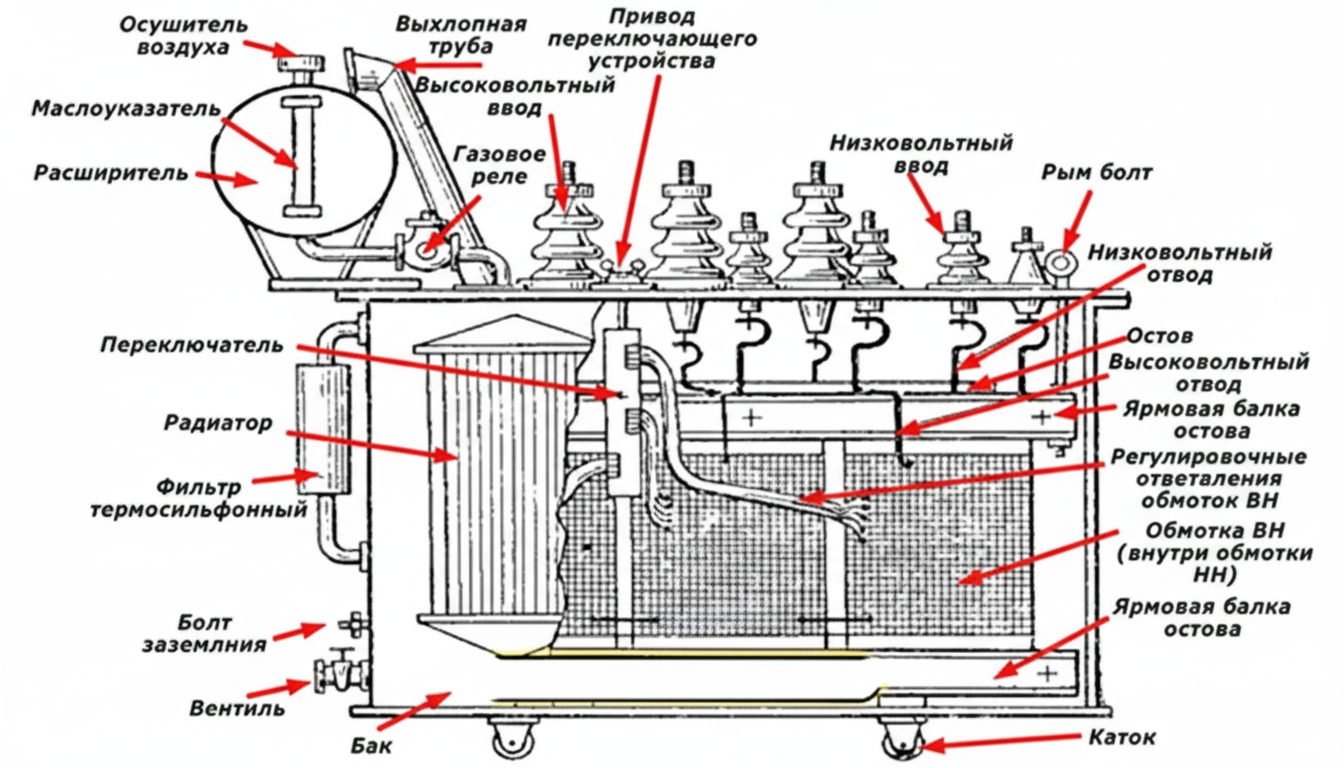

Силовые трансформаторы — это крупногабаритные и массивные стационарные установки. Их монтаж производится на специально подготовленные, усиленные фундаменты, способные выдерживать многотонную нагрузку (вес стали, меди, масла) и гасить вибрации. Для удобства обслуживания, ремонта и замены (выкатки) трансформаторы часто устанавливают на специальные рельсовые пути и катки. На рис. 1 продемонстрирован внешний вид типового силового масляного трансформатора мощностью 10 МВ·А, предназначенного для работы в сети с напряжением 110/10 кВ.

Рис. 1. Общий вид силового трансформатора

Ключевые компоненты, составляющие так называемую «активную часть» и остов трансформатора, размещаются внутри основного бака. К ним относятся:

- Остов (несущая конструкция): Включает верхнюю и нижнюю ярмовые балки. Он служит для механического скрепления всех элементов и обеспечивает необходимую жесткость конструкции, в том числе для противостояния высоким электродинамическим усилиям, возникающим при коротких замыканиях.

- Магнитопровод (магнитный сердечник): Сборная конструкция из листов специальной шихтованной (изолированной друг от друга) электротехнической стали. Такая слоистая структура необходима для минимизации потерь энергии на вихревые токи (токи Фуко) и гистерезис.

- Обмотки высокого (ВН) и низкого (НН) напряжения: Цилиндрические катушки (чаще всего концентрические), изготовленные из медного или алюминиевого провода, являющиеся основными рабочими элементами, в которых происходит электромагнитная индукция.

- Регулировочные ответвления (отпайки) обмоток: Предназначены для изменения коэффициента трансформации (регулирования напряжения). Подключение к ним осуществляется через специальные переключатели (ПБВ — переключение без возбуждения, или РПН — регулирование под нагрузкой).

- Отводы (выводы) НН и ВН: Проводники, соединяющие концы обмоток с вводами.

- Нижняя часть вводов (бушингов) ВН и НН: Критически важные изоляционные конструкции, которые обеспечивают проход токоведущих частей под высоким потенциалом через заземленный корпус (бак) трансформатора.

Более детальное взаимное расположение этих узлов показано на конструктивной схеме (рис. 2).

Рис. 2. Конструкция силового трансформатора

Корпус (бак) трансформатора представляет собой герметичную стальную емкость, накрытую крышкой. Внутренний объем полностью заполнен специальным трансформаторным маслом (например, марки ГК, соответствующим ГОСТ 982-80). Это масло выполняет две жизненно важные функции:

- Изоляция: Обладая высокими диэлектрическими свойствами, масло изолирует токоведущие части друг от друга и от заземленного бака, предотвращая пробои.

- Охлаждение: Масло является теплоносителем, который отводит тепло, выделяющееся в обмотках (джоулевы потери) и магнитопроводе (потери в стали) при работе трансформатора.

2. Гидравлическая схема и система охлаждения

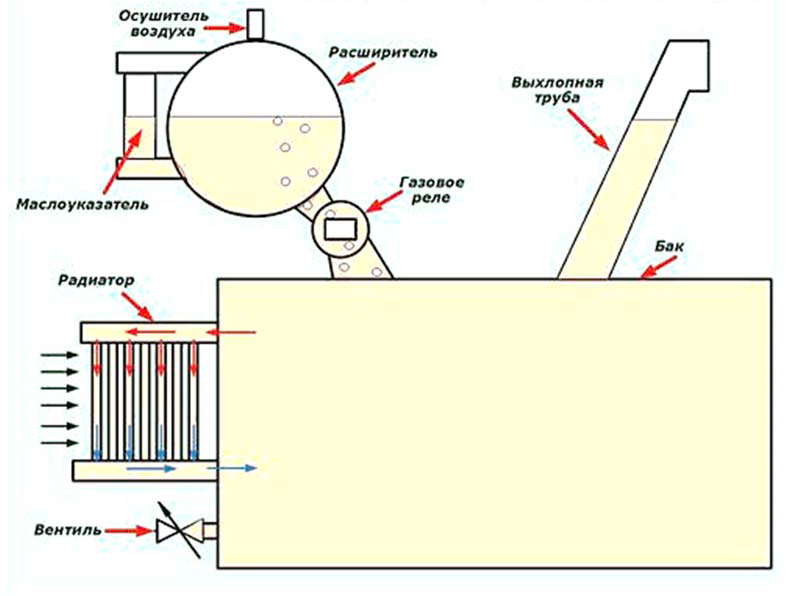

Гидравлическая система трансформатора обеспечивает не просто заполнение, а полную жизнедеятельность его изоляционной и охлаждающей среды. Упрощенная принципиальная схема этой системы показана на рис. 3.

Рис. 3. Гидравлическая схема силового трансформатора

Для технического обслуживания (залива, слива, долива, дегазации масла) предусмотрены специальные задвижки и патрубки. В нижней части бака обязательно располагается запорный вентиль (пробоотборный кран). Он предназначен для взятия проб масла с целью проведения лабораторных анализов, в первую очередь — хроматографического анализа растворенных газов (ХАРГ). Этот метод является мощнейшим инструментом диагностики, позволяя выявлять зарождающиеся дефекты (например, частичные разряды, перегревы) по составу газов, растворенных в масле.

Эффективность и долговечность трансформатора напрямую зависят от системы отвода тепла. Принцип охлаждения базируется на создании контуров циркуляции масла.

- Внутренний контур: Циркуляция масла непосредственно внутри бака. Нагреваясь от обмоток и магнитопровода, масло (как менее плотное) поднимается вверх и поступает во внешний контур. Охлажденное масло опускается вниз. Эта циркуляция может быть естественной (термосифонной) или принудительной (с помощью насосов).

- Внешний контур: Горячее масло из верхней части бака поступает в радиаторы (охладители). Радиатор представляет собой систему из верхнего и нижнего коллекторов, соединенных множеством трубок. Проходя через них, масло отдает тепло окружающей среде (воздуху или воде) и, охладившись, возвращается в нижнюю часть бака. Для интенсификации теплообмена поверхность бака может быть увеличена. В трансформаторах малой и средней мощности часто применяют гофрированные баки («гофробаки»), где стенки бака сами выполняют роль радиаторов. В более мощных установках используются навесные или выносные радиаторные батареи.

Выбор системы охлаждения является ключевым проектным решением, влияющим на габариты, массу и предельную мощность трансформатора. В российской и международной практике принята стандартизированная классификация, представленная в табл. 1.

Таблица 1

Классификация систем охлаждения силовых масляных трансформаторов

| Циркуляция масла | Способ охлаждения масла | Обозначение системы охлаждения | ||

| по ГОСТ

14209-85 |

по МЭК | |||

| Естественная (термосифонная) | Естественное воздушное (свободная конвекция) | М | ONAN | ON |

| Естественная (термосифонная) | Принудительное воздушное (обдув вентиляторами) | Д | ONAF | |

| Принудительная (с насосами) | Естественное воздушное (свободная конвекция) | МЦ | OFAN | ‒ |

| Принудительная (с насосами) | Принудительное воздушное (обдув вентиляторами) | ДЦ | OFAF | OF |

| Естественная (термосифонная) | Принудительное водяное (в теплообменнике) | MB | ONWF | ‒ |

| Принудительная (с насосами) | Принудительное водяное (в теплообменнике) | Ц | OFWF | WF |

| Принудительная направленная (в обмотки) | Принудительное воздушное (обдув вентиляторами) | НДЦ | ODAF | OD |

| Принудительная направленная (в обмотки) | Принудительное водяное (в теплообменнике) | НЦ | ODWF | |

Рассмотрим детально особенности, преимущества и недостатки основных видов охлаждения.

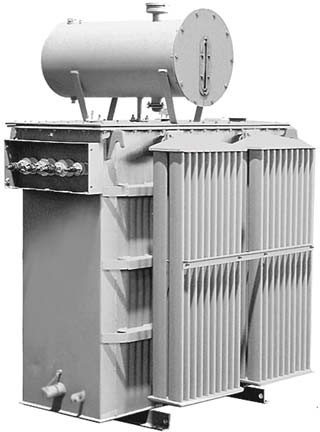

Система охлаждения М (Масляное с естественной циркуляцией) / ONAN (рис. 4) является наиболее простой. Тепло, выделяемое в активной части (обмотки, магнитопровод) и других элементах, передается маслу путем естественной термосифонной конвекции. Нагретое масло поднимается в верхнюю часть бака и поступает в радиаторы. В радиаторах оно охлаждается окружающим воздухом, также за счет естественной конвекции и теплового излучения, после чего опускается в нижнюю часть бака. Для трансформаторов малой мощности (до нескольких десятков кВ·А) достаточно площади поверхности самого бака. Для увеличения эффективности теплоотдачи в трансформаторах большей мощности баки выполняют ребристыми, трубчатыми или оснащают навесными радиаторами.

Преимущества: Высокая надежность (нет движущихся частей — насосов, вентиляторов), бесшумность, минимальное техническое обслуживание.

Недостатки: Низкая интенсивность теплосъема, что ограничивает предельную мощность трансформатора (обычно до ~10-16 МВ·А) и ведет к увеличению габаритов.

Рис. 4. Система охлаждения М (ONAN)

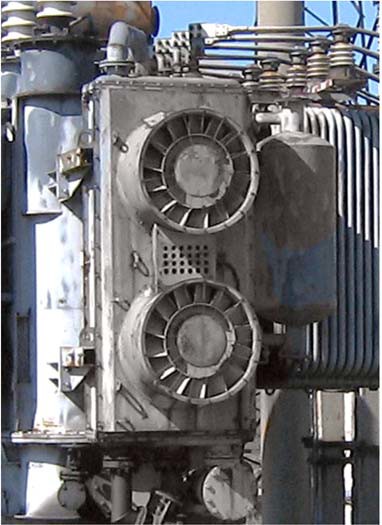

Система охлаждения Д (Масляное с принудительной циркуляцией воздуха) / ONAF (рис. 5).

Для трансформаторов мощностью свыше 6,3–10 МВ·А естественного охлаждения (тип М) становится недостаточно. Это объясняется фундаментальным физическим законом: при масштабировании подобных конструкций потери (пропорциональные объему) растут пропорционально кубу линейных размеров, тогда как охлаждающая поверхность — лишь квадрату. Для интенсификации теплосъема применяется принудительный обдув радиаторов. На радиаторы устанавливаются блоки вентиляторов, которые нагнетают поток воздуха. Это позволяет увеличить коэффициент теплопередачи в 1,5–2,0 раза и, соответственно, повысить отводимую мощность при тех же габаритах радиаторов. Автоматика системы охлаждения, как правило, отключает вентиляторы при снижении нагрузки или при падении температуры верхних слоев масла (например, ниже 50–55 °С), переводя трансформатор в режим М (ONAN).

Преимущества: Значительное увеличение отводимой мощности по сравнению с М, возможность работы в двух режимах (ONAN/ONAF), что повышает экономичность.

Недостатки: Усложнение конструкции (вентиляторы, автоматика), появление шума, потребление электроэнергии на собственные нужды, снижение надежности из-за наличия движущихся частей.

Рис. 5. Трансформатор с системой охлаждения Д (ONAF)

Система охлаждения МЦ (Масляная с принудительной циркуляцией масла) / OFAN. В этой системе используется электронасос для принудительной циркуляции масла через радиаторы, которые охлаждаются естественной конвекцией воздуха. Это позволяет выровнять температуру масла по высоте бака и снизить температуру верхних слоев. Однако из-за невысокой эффективности (узким местом остается теплоотдача от радиаторов к воздуху) в отечественном трансформаторостроении данная система применяется крайне редко.

Система охлаждения ДЦ (Масляная с принудительной циркуляцией масла и воздуха) / OFAF (рис. 6). В мощных трансформаторах (ориентировочно от 63-100 МВ·А и выше) потери становятся настолько велики, что систем ONAF уже недостаточно. В этом случае применяют комбинированный принудительный метод. Масло принудительно прокачивается насосами через специальные компактные масляно-воздушные охладители, которые, в свою очередь, интенсивно обдуваются мощными вентиляторами. Охладители имеют сильно развитую ребристую поверхность труб для максимальной эффективности теплообмена. Принудительная циркуляция масла (OFAF) резко снижает перепад температур масла вверху и внизу бака (до 10 °С и менее, против 20–30 °С при естественной циркуляции).

Преимущества: Очень высокая интенсивность теплосъема, позволяющая создавать трансформаторы больших мощностей в приемлемых габаритах.

Недостатки: Критическое снижение надежности. Теплоотдающая поверхность охладителей не способна рассеять даже потери холостого хода без работающих насосов и вентиляторов. При отказе системы охлаждения такой трансформатор должен быть немедленно отключен (допустимое время работы в таком режиме — минуты). Кроме того, принудительная циркуляция в основном происходит во внешнем контуре (между стенкой бака и обмоткой), не улучшая напрямую теплоотвод от внутренних слоев обмоток к маслу.

Рис. 6. Система охлаждения ДЦ (OFAF)

Система охлаждения МВ (Масляно-водяная с естественной циркуляцией масла) / ONWF. В этой системе масло циркулирует естественным путем (термосифон), но охлаждается не воздухом, а водой. Теплообменники (масло-вода) размещаются в верхней, наиболее горячей части бака. Вода, циркулируя по трубам, отбирает тепло у масла. Система не получила широкого распространения в СНГ.

Система охлаждения Ц (Масляно-водяная с принудительной циркуляцией масла) / OFWF (рис. 7). Это чрезвычайно эффективная и компактная система, незаменимая там, где есть доступ к достаточному количеству технической воды (например, на ГЭС, ТЭЦ, АЭС). Она является альтернативой громоздкой системе ДЦ (OFAF) для трансформаторов сверхбольшой мощности. Масло принудительно прокачивается насосом через компактные масляно-водяные охладители (теплообменники). Вода движется по трубкам, а масло — в межтрубном пространстве, часто по сложной траектории (зигзагообразно) для поперечного обтекания трубок и интенсификации теплообмена. Эффективность теплоотдачи «стенка-вода» в десятки раз выше, чем «стенка-воздух», что позволяет одному компактному охладителю рассеивать мощность до 1000 кВт и более.

Рис. 7. Система охлаждения Ц (OFWF)

Преимущества :

- Высочайшая эффективность: Вода отводит тепло несравнимо лучше воздуха, позволяя рассеивать огромную мощность.

- Максимальная компактность: Теплообменники «масло-вода» занимают значительно меньше места, чем громоздкие воздушные радиаторы.

- Идеальна для ГЭС/ТЭЦ/АЭС: Оптимальное решение для объектов, имеющих доступ к источнику технической воды.

Недостатки:

- Требует источник воды: Применение системы ограничено местами, где есть надежный доступ к воде.

- Риск разгерметизации: Существует опасность попадания воды в трансформаторное масло при повреждении теплообменника, что является критической аварией.

- Низкая надежность: Система полностью зависит от работы насосов (и масляных, и водяных). При их отказе трансформатор не может работать и требует немедленного аварийного отключения.

Системы с направленной циркуляцией масла НДЦ (ODAF) и НЦ (ODWF). Это дальнейшее развитие систем ДЦ и Ц, применяемое в трансформаторах предельных (сверхвысоких) мощностей (400 МВ·А и выше). Их ключевое отличие в том, что поток охлажденного масла направляется не просто в нижнюю часть бака, а принудительно подается непосредственно во внутренние охлаждающие каналы обмоток. Это позволяет резко интенсифицировать теплосъем в самом «горячем» месте — в проводниках обмоток. Существует два варианта реализации:

- Одноконтурный: Масло из бака забирается насосом, проходит охладитель (воздушный или водяной) и затем подается в обмотки.

- Двухконтурный: Имеет два независимых контура. Первый — аналог ДЦ или Ц (бак -> насос -> охладитель -> бак). Второй — внутренний (верх бака -> насос -> обмотки -> низ бака), который обеспечивает интенсивную циркуляцию внутри бака, минуя охладители.

Преимущества: Максимально возможная интенсивность охлаждения, позволяющая повысить электромагнитные нагрузки и строить трансформаторы предельной мощности.

Недостатки: Значительное усложнение конструкции обмоток и изоляции (требуются специальные каналы, коллекторы), необходимость гидравлических испытаний контуров обмоток, высокая стоимость.

Сравнительная таблица систем охлаждения

Для обобщения информации, ниже приведена сравнительная таблица ключевых типов систем охлаждения.

Таблица 2

Сравнение характеристик основных систем охлаждения

| Обозначение (МЭК) | Принцип | Типичная мощность, МВ·А | Преимущества | Недостатки |

| ONAN (М) | Естеств. масло / Естеств. воздух | До 16 | Высокая надежность, нет движущихся частей, бесшумность. | Низкая интенсивность теплосъема, большие габариты радиаторов. |

| ONAF (Д) | Естеств. масло / Принудит. воздух | 10 — 100 | Хорошая эффективность, возможность работы в режиме ONAN при малых нагрузках. | Шум от вентиляторов, потребление э/э, снижение надежности (вентиляторы). |

| OFAF (ДЦ) | Принудит. масло / Принудит. воздух | От 63 и выше | Высокая компактность охладителей, высокая мощность. | Низкая надежность (зависимость от насосов и вентиляторов), высокий уровень шума. |

| OFWF (Ц) | Принудит. масло / Принудит. вода | От 100 и выше | Максимальная компактность, высочайшая эффективность теплосъема. | Требует источника технической воды, риск попадания воды в масло при разгерметизации. |

| ODAF / ODWF (НДЦ / НЦ) | Направленное масло / Принудит. воздух или вода | От 400 и выше | Охлаждение непосредственно обмоток, позволяет снять предельную мощность. | Высокая сложность конструкции, высокая стоимость, сложный ремонт. |

3. Вспомогательное оборудование и системы защиты

Помимо активной части и системы охлаждения, силовой трансформатор оснащается рядом критически важных вспомогательных узлов и систем защиты.

Расширительный бак (Расширитель)

Трансформаторное масло, как и любая жидкость, циркулирует внутри бака и изменяет свой объем в зависимости от температуры, которая, в свою очередь, зависит от нагрузки и температуры окружающей среды. Для компенсации этих объемных колебаний и обеспечения того, чтобы бак всегда был полностью заполнен маслом, служит расширительный бак (также называемый «консерватор»). Это отдельная емкость, установленная выше основного бака и соединенная с ним трубопроводом. Он позволяет маслу «дышать», не допуская попадания воздуха в основной бак. Для визуального контроля текущего уровня масла расширитель оснащается маслоуказателем. Простейшие маслоуказатели имеют вид сообщающихся сосудов с прозрачной стенкой и градуировкой (контрольными метками) для разных температур (например, -45 °С, +15 °С, +40 °С).

Система защиты масла от окисления и увлажнения

Поскольку верхняя часть расширительного бака контактирует с атмосферой, существует постоянный риск проникновения влаги и кислорода внутрь, что резко снижает диэлектрические свойства масла и ускоряет его старение (окисление). Для предотвращения этого «дыхание» трансформатора происходит через специальные устройства.

1. Воздухоосушитель (силикагелевый фильтр): Устанавливается на дыхательной трубке расширителя. Весь поступающий в бак воздух проходит через патрон, заполненный сорбентом (обычно — крупнопористым силикагелем). Силикагель активно поглощает влагу из воздуха. Часто используется индикаторный силикагель, меняющий цвет (например, с голубого на розовый) по мере насыщения влагой, сигнализируя о необходимости его замены или регенерации (просушки).

2. Азотная защита (пленочная защита): В более современных или мощных трансформаторах применяются более сложные системы. Например, в расширителе может использоваться эластичная мембрана (пленка), отделяющая масло от атмосферы. В других конструкциях пространство над маслом в расширителе заполняется инертным газом (сухим азотом), который подается из баллона через редуктор, создавая «азотную подушку», полностью исключающую контакт масла с кислородом.

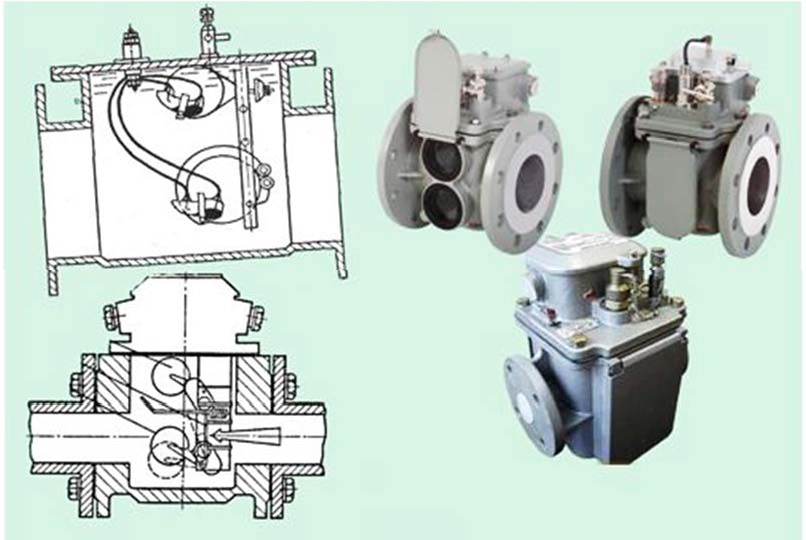

Газовое реле (Реле Бухгольца)

Это один из важнейших органов защиты трансформатора от внутренних повреждений. Газовое реле устанавливается в рассечку трубопровода, соединяющего основной бак с расширительным баком. Благодаря такому расположению, любое газообразование внутри бака или аномальное движение масла проходит через корпус реле.

Принцип действия основан на реакции на два фактора:

- Медленное газообразование: При незначительных внутренних дефектах (например, частичные разряды, локальные перегревы) происходит медленное разложение масла и органической изоляции с выделением газа. Газ, поднимаясь к расширителю, скапливается в верхней части корпуса реле, вытесняя масло. Это приводит к срабатыванию верхнего поплавкового элемента реле, который замыкает цепь «на сигнал», предупреждая дежурный персонал о неисправности.

- Бурное газообразование и поток масла: При серьезных внутренних повреждениях (например, межвитковое короткое замыкание) происходит бурное выделение газа и интенсивный поток масла из бака в расширитель. Этот поток воздействует на нижний, «струйный» элемент (поплавок или заслонку) реле. Его срабатывание замыкает цепь «на отключение» — подается команда на немедленное отключение всех силовых автоматических выключателей, подключенных к трансформатору, для предотвращения катастрофического развития аварии. Дополнительная функция реле — срабатывание (сначала на сигнал, затем на отключение) при недопустимом снижении уровня масла в трансформаторе (например, из-за утечки).

На рис. 8 показаны различные конструктивные исполнения газовых реле.

Рис. 8. Примеры газовых реле

Защита от повышения давления в баке

Интенсивные внутренние повреждения (КЗ) вызывают мгновенный нагрев и разложение масла, что приводит к взрывному росту давления внутри герметичного бака. Для предотвращения механического разрушения (разрыва) бака трансформатор оснащается устройствами аварийного сброса давления.

- Выхлопная труба: Традиционная конструкция. Это труба, нижний конец которой сообщается с газовым пространством бака (или находится выше уровня масла), а верхний выведен наружу, выше расширителя. Конец трубы герметично закрыт стеклянной предохранительной мембраной (диафрагмой). При аварийном повышении давления мембрана разрушается, и происходит выброс масла и газов в безопасную зону (обычно в специальный маслоприемник).

- Клапаны сброса давления: Более современные устройства, использующие подпружиненный клапан. При достижении заданного давления клапан открывается, сбрасывая давление, а после его снижения до допустимого уровня — автоматически закрывается (самоуплотняется), что предотвращает полный выброс масла и попадание воздуха в бак после аварии.

4. Интересные факты о силовых трансформаторах

- «Гул» трансформатора: Характерный низкочастотный гул (100 Гц в сетях 50 Гц) не является признаком неисправности. Его вызывает явление магнитострикции — незначительное изменение линейных размеров листов стали магнитопровода под действием переменного магнитного поля.

- Вес гигантов: Масса крупных блочных трансформаторов, устанавливаемых на АЭС или ГЭС (мощностью 1000 МВ·А и выше), может превышать 800-1000 тонн. Их транспортировка к месту установки является сложнейшей логистической спецоперацией с использованием многоосных железнодорожных транспортеров и мощных тягачей.

- Сухие трансформаторы: Помимо масляных, существуют «сухие» трансформаторы, где в качестве диэлектрика и охладителя используется воздух (с литой или воздушно-барьерной изоляцией) или специальные негорючие жидкости (например, мидель). Они менее пожароопасны и экологичны, но ограничены по мощности и напряжению (обычно до 35 кВ).

- Трансформаторное масло как диагност: Анализ масла (ХАРГ) подобен анализу крови у человека. По наличию и концентрации определенных газов (водород, метан, этан, этилен, ацетилен) можно с высокой точностью определить тип дефекта: частичные разряды, перегрев бумаги, перегрев масла или искрение (дуга).

5. FAQ: Часто задаваемые вопросы

- В чем разница между трансформатором и автотрансформатором?

- В трансформаторе обмотки ВН и НН не связаны электрически (гальванически развязаны), энергия передается только через магнитное поле. В автотрансформаторе часть обмотки является общей для ВН и НН, что обеспечивает электрическую и магнитную связь. Это делает его дешевле и компактнее, но только при малых коэффициентах трансформации (К < 3). Автотрансформаторы широко применяются для связи сетей близких классов напряжения (например, 220/110 кВ или 500/220 кВ).

- Почему трансформаторы заполняют маслом, а не водой?

- Вода, в отличие от масла, является проводником (особенно техническая вода с примесями). Она не обладает диэлектрической прочностью, необходимой для изоляции обмоток под высоким напряжением. Масло же является отличным диэлектриком и хорошим теплоносителем.

- Что означают буквы ONAF или OFWF?

- Это международная классификация систем охлаждения по МЭК (IEC 60076). O = Oil (масло) — тип диэлектрика. N = Natural (естественная) — циркуляция. F = Forced (принудительная) — циркуляция (насос). D = Directed (направленная) — циркуляция. A = Air (воздух) — охлаждающая среда. W = Water (вода) — охлаждающая среда. Таким образом, ONAF = Oil Natural / Air Forced (Естественная циркуляция масла / Принудительная циркуляция воздуха). OFWF = Oil Forced / Water Forced (Принудительная циркуляция масла / Принудительная циркуляция воды).

Заключение

Силовой трансформатор представляет собой сложный инженерный комплекс, в котором тесно переплетены электромагнитные, тепловые, гидравлические и механические процессы. Его надежная работа определяется не только качеством изготовления активной части (магнитопровода и обмоток), но и эффективностью вспомогательных систем — в первую очередь, системы охлаждения и комплекса защит. От правильного выбора типа охлаждения (от простого ONAN до сложного ODWF) зависят массогабаритные показатели, стоимость и эксплуатационная надежность агрегата. Современные системы мониторинга (ХАРГ, контроль температуры) и защиты (газовые реле, клапаны сброса давления) позволяют обеспечить длительный срок службы и высокую безаварийность этих критически важных элементов энергосистемы.

Нормативная база:

- ГОСТ 14209-85 — «Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки»

- IEC 60076-2(2011) — «Трансформаторы силовые. Часть 2. Превышения температуры наполненных жидким диэлектриком трансформаторов».

- ГОСТ Р 52719-2007 — Трансформаторы силовые. Общие технические условия. (Заменен, но широко используется)

- ГОСТ 11677-85 — Трансформаторы силовые. Общие технические условия. (Межгосударственный стандарт)

- ГОСТ 1516.3-96 — Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

- ГОСТ 982-80 — Масла трансформаторные. Технические условия.

- ГОСТ 12.2.007.2-75 — Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы. Требования безопасности.

- РД 34.46.303-98 (СО 153-34.46.303-98) — Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле.

Список литературы:

- Алексеев Б.А. Контроль состояния (диагностика) крупных силовых трансформаторов. – М.: ЭНАС, 2002. – 216 с.

- Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с.

- Лизунов С.Д., Лоханин А.К. Силовые трансформаторы. Справочная книга / Под ред. С.Д. Лизунова. – М.: Энергоиздат, 2004. – 616 с.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7.

- Тихомиров П.М. Расчет трансформаторов. Учебное пособие для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 528 с.